[똑똑똑]은 초보 활동가의 반빈곤 운동과 진보적 장애운동 활동을 담은 꼭지

나의 오지랖은 정의로울 수 있다는 믿음

서로를 믿는 조력의 관계가 평등하지 않게 느껴질 때

<민푸름 / 노들장애인자립생활센터 활동가>

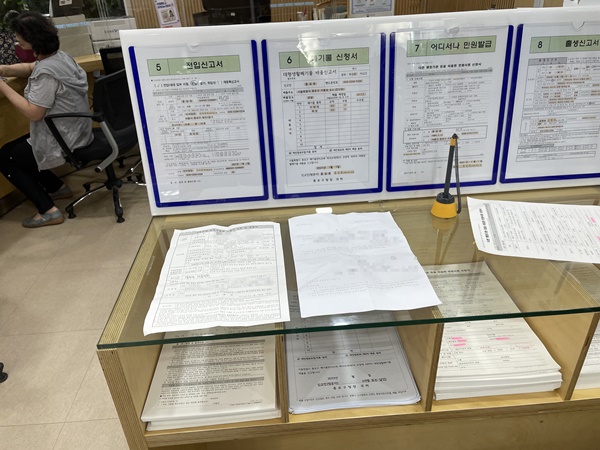

▲필자가 동사무소에서 작성한 위임장 <사진=필자>

내가 활동하고 있는 장애인자립생활센터는 말 그대로 장애당사자의 자립생활을 지원하고 조력하는 곳이다. 사회의 법, 제도, 문화 등 대부분의 것들이 비장애인들을 기준으로 만들어진 사회에서, 특히나 그런 사회를 유지하고자 장애인들을 동료시민으로, 이웃으로 기꺼이 맞이하고자 노력하지 않는 사회에서 장애당사자들이 지역사회에서 온전히 자립생활권리를 향유하는 것은 꽤나 힘겨운 일이다. 우리는 장애당사자가 그 힘겨운 일을 결코 홀로 감내하지 않도록 곁에서 조력하는 역할을 하는 기관이고 사람들의 모임이다.

그렇기 때문에 나 또한 조력자다. 나는 정말 좋은 조력자가 되고 싶어서 장애인자립생활센터에서 내 첫 활동을 시작했다. 센터에 제출했던 자기소개서에 “‘조력’이라는 말을 듣고 좋은 활동가가 된다는 건 좋은 조력자가 되는 일이라고 생각했고, 그 말은 절 가슴 뛰게 합니다”라고 적었다. 지금도 마찬가지다. 하지만 좋은 활동가, 좋은 조력자가 되어야겠다는 다짐은 그 자체로 날 좋은 활동가로도, 좋은 조력자로도 만들지 않는다.

누군가를 조력한다는 건 내가 조력하는 당사자 개인과 관계를 맺는 것이고, 그 관계 속에서 내가 어떤 구체적인 실천들을 이어간다는 것이다. 그렇기 때문에 누군가를 조력한다는 건 내가 그와 어떤 관계를 지향하고 어떤 관계를 맺을 것인지, 그 관계 속에서 내가 좋은 조력자가 된다는 것은 무엇인지, 좋은 조력자로 좋은 조력을 한다는 것, 좋은 조력자가 되겠다는 다짐에 부합하는 실천을 하는 것은 무엇인지라는 질문에 끝없이 대답해 나가는 과정이기도 할 것이다.

그런데 이 과정은 시행착오가 최대한 없어야 하는 과정이다. 적어도 나는 그렇게 생각한다. 이 과정에서의 시행착오는 나에게 교육일 수도 있겠으나, 그에게는 치명타일 수도 있다. 물론 나의 든든한 동료들이 최선의 조력을 할 수 있도록 나와 그를 함께 조력하고 있으나 나의 이런 조급함이 조력을 뻔하디 뻔한 오지랖으로 만들어버릴 때가 있지는 않을까 하는 질문을 남긴다.

얼마 전 창신동 쪽방촌에서 주민 분께 위임장을 받아 동사무소에 가 대신 서류를 발급받았다. 주민분과 무슨 관계냐 묻는 질문에 나는 그의 조력자라고 답했다. 그리고 그 동사무소 직원은 “조력자요?”라고 재차 되묻고 고개를 갸웃거린 뒤 조력자라고 나를 기입했다. 그렇게 발급받은 서류는 주민분이 받으실 건강검진 신청서와 함께 제출될 것이다. 건강검진 신청서를 주민분과 함께 보는데 주민 분은 신청서의 보호자 란에 내 이름과 번호를 기입해달라고 요청하셨다. 건강검진 결과가 혹시 잘못되거나 하면 다른 친구 혹은 자식이 아닌 나와 함께 듣고 싶으시다는 이유였다.

사실 보호자란에 내 이름을 적어달라고 요청받았을 때 별 고민 없이 내 이름을 적었다. 내 생각에 이분에게 건강검진은 반드시 필요한 지원이었고, 아무리 생각해도 그렇게 설득했을 때 절대 건강검진을 받지 않겠다고 하시던 분이 이렇게 잠깐 마음을 여셨을 때가 아니면 다시는 신청서를 작성하실 일이 없을 것 같았다. 그래서 얼른 내 이름을 적고, 이 분의 서명을 받고, 후다닥 신청서를 가방 안에 숨긴 뒤 사무실로 돌아왔다.

그런데 사무실로 돌아오는 길에 이상한 긴장감에 몸이 조금 떨렸다. 괜히 내 이름을 올렸나? 이분의 검진 결과가 안 좋으면 내가 감당할 수 있을까? 내가 보호자란에 이름을 올렸을 때 나는 어디부터 어디까지를 책임지게 될까?

그러면서 이 주민 분께 이런 식으로 신청서를 받는 게 맞았는지에 대한 고민이 들었다. 무엇보다 이건 신뢰관계의 문제이기도 했다. 이 주민 분은 나의 명함 한 장, 나랑 보낸 시간들만으로 나를 어느 정도 신뢰하시고, 그 신뢰로 나한테 기꺼이 신분증을 내밀며 위임장을 작성하시고, 나를 당신의 보호자로 지목했다.

이번에야 알게 된 사실이지만 나는 이 주민 분의 주소, 장애유형, 등급, 사적인 인생사까지도 아는데 이 분은 아주 기본적인 인적사항인 나의 이름과 나이도 모르셨다. 내 이름이 안푸름인 줄 아셨다고 한다.

조력에서 가장 중요한 게 무엇이라고 말할 정도의 경험치는 없지만, ‘이렇게 불균형한 신뢰관계 안에서 진행되는 조력이 좋은 조력인 게 맞나?’, ‘내가 조력이라는 말에 잘 접근하고 있는 게 맞나?’ 하는 질문, 아니 반성이, 나를 바짝 긴장시켰다.

▲지원 물품을 들고 있는 필자 <사진=필자>

이분께 필요한 것을 내가 너무 넘겨짚고 있나? 그런데 그게 이분에게 필요하지 않다고 말할 수 있나? 근데 그렇게 하게 된 건강검진 이후 일들까지도 내가 계속 함께할 수 있나? 그 이후에 정말 최악의 상황이 벌어진다면? 내가 이 분을 조력할 수 있다고 생각하는 일 자체가 잘못된 건가? 나도 다른 한심한 사람들과 똑같이 결국 이 분들을 시혜의 대상으로 보는 걸까?

나는 그들과 뭐가 다를까? 어떻게 해야 달라질 수 있을까? 그럼 나는 어떤 관계를 맺어야하나? 이 분들을 무작정 사회서비스 체계에 편입시키는 게 내 역할은 아닌데, 내가 지금 그 짓을 하고 있는 것만 같은 느낌은 뭘까? 나는 오지랖을 부리는 중이고, 나의 오지랖은 다른 이들의 오지랖과 달리 정의롭다는 허상에 사로잡혀 있는 건 아닌가?

좋은 활동가, 좋은 조력자가 되는 건 너무 어려운 일이다. 질문이 이어지고 이어져 엉켜가고 머리에서 폭발음이 들리려는 찰나 마침 고양이가 밥을 달라고 운다. 그래, 밥을 달라는 고양이에게 밥을 주는 것. 그 단순한 것부터 다시 시작해보자.

|

|